My dear Jewish friend,

this morning I stood at the sink in my kitchen, sleeves pushed up, hands moving through what felt like mountains of dishes — plates stacked too high, cups gathered from different corners of yesterday, traces of meals and conversations clinging stubbornly to porcelain and glass. It looked as if chaos had passed through quietly during the night and left its mark without asking permission, and now it waited to be tended, piece by piece.

Behind me, a small speaker connected to my phone filled the room with the steady murmur of German radio news. I wasn’t listening closely at first. The voice blended into the sound of running water and clinking dishes, almost background noise. And yet certain words surfaced and stayed — America, Minnesota, a demonstration, a man in his thirties who had died, another name mentioned briefly. The tone was restrained, careful, but something heavy settled into the room all the same, as if the news had slipped into the spaces between my movements and my breath.

I kept washing, aware of how these stories — distant and mediated — traveling across oceans and arriving in ordinary European Sunday mornings, finding their way into kitchens like mine, into moments that would otherwise remain small and contained.

When I turned to dry my hands, I reached for a dish towel lying crumpled underneath some dishes on the counter. I bought it back when I still lived near you, at a time when certain words could still be worn lightly, almost playfully. The towel was already damp, heavy with water and the traces of its work, no longer able to dry anything else, waiting instead to be washed. The fabric has softened over the years, its edges slightly frayed now, and across it runs that familiar word, printed boldly:

Oy.

Back then, it felt like a wink — cultural shorthand, shared humor woven into cotton. Today it did not wink back. Standing there with the radio murmuring behind me, it sounded different. Heavier. Not because the word had changed, but because the world had.

In the Torah and the prophets, Oy is never decoration.

It is the sound a human voice makes when it discovers, too late and too clearly, that something holy has been stepped across — and that there is no safe distance left.

Isaiah 6:5

אוֹי־לִי כִּי־נִדְמֵיתִי

Oy-li ki nidmeiti

“And I said: Woe is me! I am lost, for I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips; yet my eyes have seen the King, the LORD of hosts!” (NRSV)

Here, Oy marks the moment of radical self-recognition, when proximity to holiness does not elevate but exposes, revealing how entangled human life is with what it tolerates and permits.

The Psalms carry a quieter version of the same cry — not sudden shock, but the ache of prolonged moral displacement:

Psalm 120:5

אוֹיָה לִּי כִּי־גַרְתִּי מֶשֶׁךְ

Oyá li ki-garti Meshech

“Woe is me, that I am an alien in Meshech, that I must live among the tents of Kedar.” (NRSV)

This Oy belongs to those who remain committed to peace while living among systems that normalize force and disregard the vulnerable.

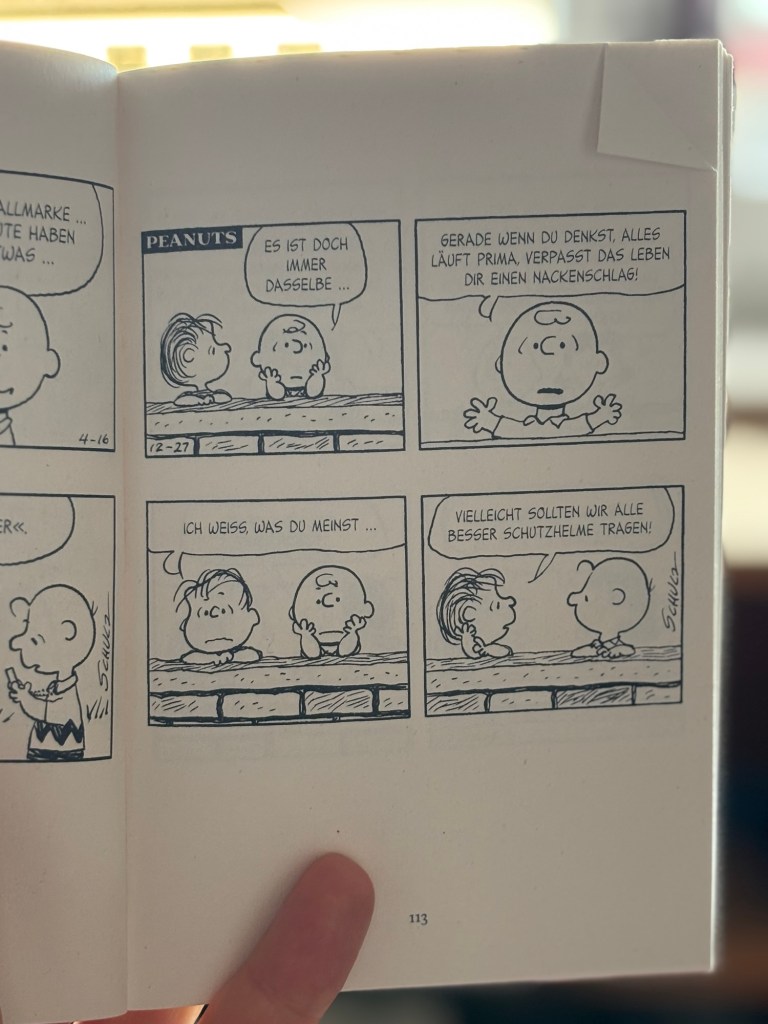

The rabbis did not soften this cry. They allowed it to mature into responsibility. In the Talmud it becomes communal, spoken by those who know that accountability cannot be deferred:

Berakhot 28b

אוֹי לָנוּ מִיּוֹם הַדִּין

Oy lanu mi-yom ha-din

“Woe to us because of the Day of Judgment.”

And then, one evening, I discovered a passage that has not let go of me since. In a rabbinic reflection on the destruction of the Temple, even God is imagined as crying out:

Berakhot 3a

אוֹי לִי שֶׁהֶחֱרַבְתִּי אֶת בֵּיתִי וְשֶׁשָּׂרַפְתִּי אֶת הֵיכָלִי וְהִגְלֵיתִי אֶת בָּנַי בֵּין הָאוּמּוֹת

Oy li she-hechravti et beiti, ve-she-sarafti et heichali, ve-higleiti et banai bein ha-umot

“Woe to me that I have destroyed my house, burned my sanctuary, and exiled my children among the nations.”

What struck me here was not only the audacity of placing lament in God’s mouth, but the theology beneath it: power that does not absolve itself, but grieves what it has allowed to be lost.

When Jesus speaks centuries later, he does so entirely within this Jewish tradition. His sharpest words are framed as laments, not as insults, and at the edge of life he reaches for the oldest prayer he knows:

Mark 15:34 / Psalm 22:1

אֵלִי אֵלִי לָמָה עֲזַבְתָּנִי

Eli, Eli, lama azavtani

“My God, my God, why have you forsaken me?” (NRSV)

Here, Oy is no longer spoken. It has become breath itself — prayer offered from abandonment without severing relationship.

The twentieth century stripped language even further. Paul Celan, born in 1920 in Czernowitz, a German-speaking Jew whose parents were murdered in the Shoah, knew that words themselves had been burned. Todesfuge does not explain; it repeats. It sings where speech breaks. It does not cry Oy — it inhabits it.

And now the word returns to me, standing in my kitchen in Germany, a damp towel waiting to be washed, the radio already moving on to the next item. Not as irony. Not as nostalgia. But as lament.

Oy — for lives taken in the service of power.

Oy — for hands that rise because they are authorized to rise.

Oy — for the quiet corrosion of human dignity.

It is an Oy for America, whose promises feel stretched thin.

An Oy for Germany, whose history obliges us to hear these echoes more clearly than most.

An Oy for a world that keeps mistaking dominance for order and control for safety.

I place the towel into the wash. The dishes are done. The room grows quiet. But the sound remains — not loud, not theatrical, just present.

Oy.

A sigh that does not accuse, but remembers.

A breath that asks whether we are still willing to cleanse what clings to us — and whether we will choose, again and again, to become hands that mend rather than hands that take.

With love,

Miriam ❤️