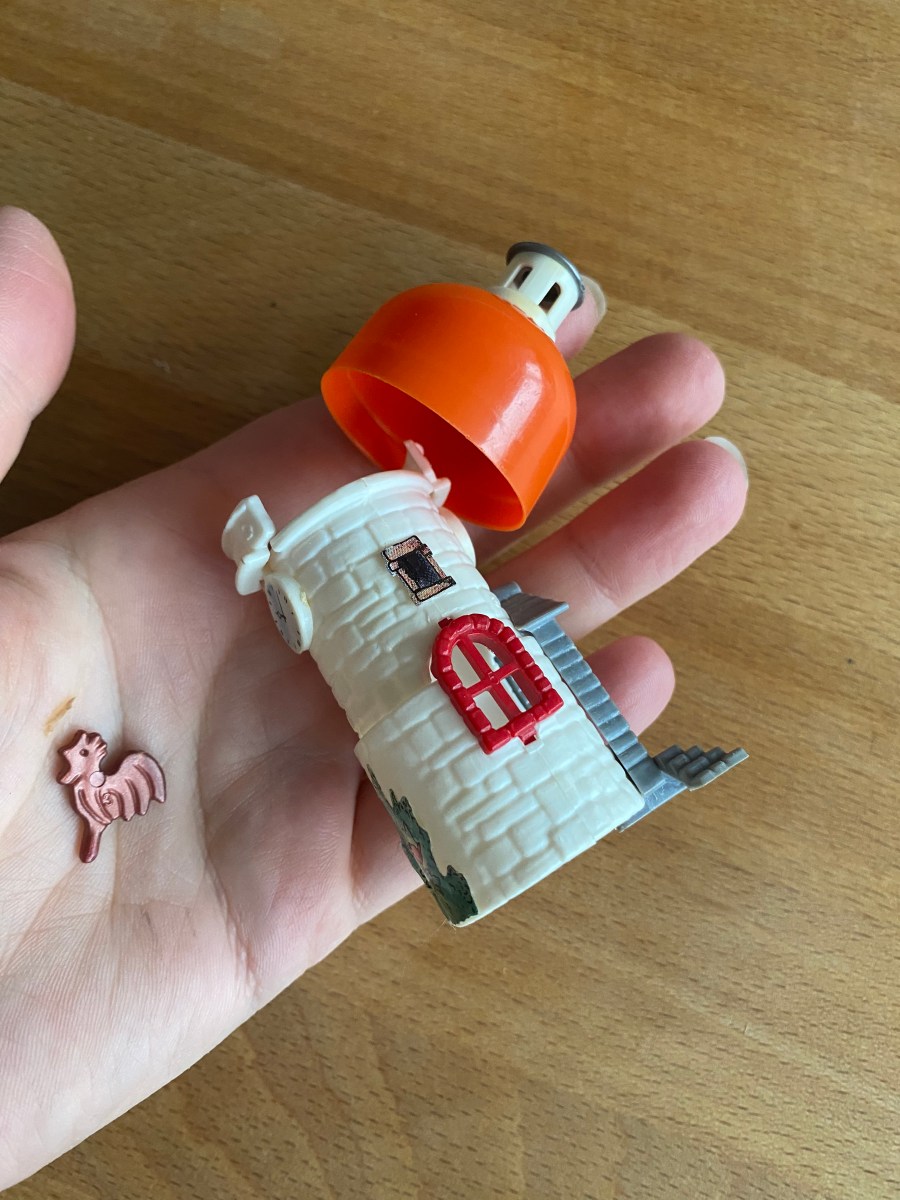

Die Lampe musste ich einfach haben. In der Auslage des Geschäftes fiel sie mir bei der Suche nach einer Schreibtischlampe umgehend auf. Käuflich erworben hatte ich sie schnell, doch dann stand sie lange, in einer Tüte verborgen und von meinem Schreibtisch verdeckt, in meinem Amtszimmer, während die täglichen Aufgaben einer Rektorin mich Tag für Tag übermannten. Tief im Inneren fühlte ich mich wie Sisyphos, der noch in der Verpackung der Lampe schlief und wartete.

Nun nahm ich in einem stillen Moment meinen Mut zusammen und packte sie aus. Es war Zeit, mich meiner sisyphos’schen Realität einer Rektorin zu stellen, die immer wieder Aufgaben wie große Steine den Berg hinaufrollte, um sie dann – wie in einer Rille – am kommenden Tag wieder am Fuß des „Dienstberges“ auf die eine oder andere Weise mutiert erneut den Berg hochzurollen.

Nun stand sie da, die Sisyphos-Lampe, und war damit direkt in meiner Sichtweite. Aber im Gegensatz zu dem fleißigen, unablässigen und durchaus inhaltlich hoffnungslos arbeitenden Protagonisten des griechischen Mythos, der in der Dunkelheit seiner ewigen Beschäftigung nachging, leuchtete mir die Lampe in der Unendlichkeit der Herausforderungen den Weg.

Vom Prometheus der Zuversicht zum Sisyphos der Gegenwart

In diesen Tagen denke ich oft an Jürgen Moltmann, den großen Theologen der Hoffnung. Seine Biografie – vom jungen Kriegsgefangenen zum Begründer einer zukunftsorientierten Theologie – erzählt von einem Leben, das durch die Erfahrung der Dunkelheit hindurch auf das Licht Gottes vertraute.

Moltmann beschreibt in seiner Theologie der Hoffnung die Haltungen der Menschheit im Wandel der Zeiten anhand zweier antiker Figuren: Prometheus und Sisyphos.

Prometheus, der Feuerbringer, steht für die Aufbruchszeit der Moderne – für Wachstum, Wohlstand und den Glauben an unbegrenzte Entwicklung. Diese prometheische Haltung prägte lange auch unser kirchliches und gesellschaftliches Selbstverständnis: Wir konnten gestalten, verändern, planen.

Doch heute, so Moltmann, hat sich Prometheus verwandelt. Sein Nachfolger heißt Sisyphos. Er steht für das unermüdliche Arbeiten ohne klare Aussicht auf Erfüllung, für das Ringen in einer Zeit ohne einfache Lösungen, für das Aushalten von Dauerwandel, Unsicherheit und Überforderung.

„Am Beginn des 19. Jahrhunderts […] wurde Prometheus der Heilige der Neuzeit. […] In der Mitte des 20. Jahrhunderts […] hat sich der heilige Prometheus in die Figur des Sisyphus verwandelt […]. Weder in der Vermessenheit noch in der Verzweiflung liegt die Kraft der Erneuerung des Lebens, sondern nur in der ausharrenden und gewissen Hoffnung. […] Allein die Hoffnung ist ‚realistisch‘ zu nennen, weil nur sie mit den Möglichkeiten, die alles Wirkliche durchziehen, ernst macht.“

Jürgen Moltmann, Theologie der Hoffnung, Gütersloh 1964, S. 20–21

Diese Worte treffen auch unsere Gegenwart. Wir leben in einer Zeit, in der Steine sich vervielfachen: Der Stein des Krieges in der Ukraine. Der Stein der Gewalt im Heiligen Land. Und dazu die persönlichen, kleinen und großen Steine des Alltags – Überforderung, Verantwortung, Erwartungen, die eigene Erschöpfung.

Doch Moltmann lehrt uns: Hoffnung ist keine Illusion, sondern Teilhabe an Gottes Zukunft. Wer hofft, leugnet nicht die Schwere, sondern sieht im Dunkeln das Licht. Hoffnung ist nicht die Flucht vor der Realität, sondern der Mut, sie im Vertrauen auf Gottes Verheißung zu gestalten.

Wenn ich auf meine Lampe schaue, sehe ich darin dieses Leuchten:

Wir arbeiten – nicht im Kreis, sondern auf ein Licht hin.

Nicht, weil wir alles schaffen, sondern weil Gott vollendet.

Nicht, weil wir keine Steine mehr tragen, sondern weil sie im Licht leichter werden.

Hoffnung als Haltung des Führens

Die Tätigkeit einer Rektorin, die ein neues Ausbildungssystem im Auftrag des Landeskirchenrates etablieren soll und diesen massiven Paradigmenwechsel in der Ausbildung neuer Pfarrerinnen und Pfarrer in die landeskirchliche Wirklichkeit zu bringen hat, hat etwas von der Tätigkeit des griechischen Sisyphos. Noch dazu, wenn nun diese noch sich im Etablieren befindliche Ausbildung für zwei Landeskirchen, die bayerische und sächsische, angeboten werden soll.

Aber im Gegensatz zu ihm arbeite ich Tag für Tag gen Hoffnung, die mir durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wurde. Sie inspiriert mich und lässt mich nicht resigniert die Hände in den Schoß legen. Vielmehr gibt sie mir Kraft. Das Leuchten der Lampe, in der Sisyphos ausdauernd und behände den Stein Tag um Tag gen Licht rollen würde, ist eine tägliche Erinnerung daran.

Herr,

wir rollen unsere Steine den Berg hinauf –

die großen der Welt und die kleinen des Alltags.

Du gibst uns Hoffnung durch Christus,

und dein Licht stärkt uns, wenn wir müde werden.

Lass uns im Glauben an deine Zukunft weitergehen,

bis unser Werk im Licht deiner Ewigkeit ruht.

Amen.